頭のメモ

ワーキングメモリと勉強(短期記憶と長期記憶)(発達障害)

「短期記憶」「長期記憶」「ワーキングメモリ」という3つワードがあります。

「ワーキングメモリ」は学習面において、また知能検査などでもよく出てくるワードですね。WISC検査を受けると「WMI」という項目があり、それがワーキングメモリを指します。近年、「大人の発達障害」が注目されるようになったりADHDというワードが広まったことも、ワーキングメモリが注目されるようになったきっかけのひとつだと思います。(ADHDとは「注意欠陥多動性障害」と呼ばれる発達障害の一種で、ワーキングメモリの欠如はその原因の一つと考えられています。)

今回は「短期記憶」「ワーキングメモリ」の違いについてお話したいと思います。(最後に「長期記憶」についても触れておきます)

勉強が苦手、勉強のなかの特定の分野や作業が苦手、といったお子様の場合、このワーキングメモリを鍛えていくことで改善される可能性もありますので、是非知っておいてもらえればと思います。

〜短期記憶とワーキングメモリ〜

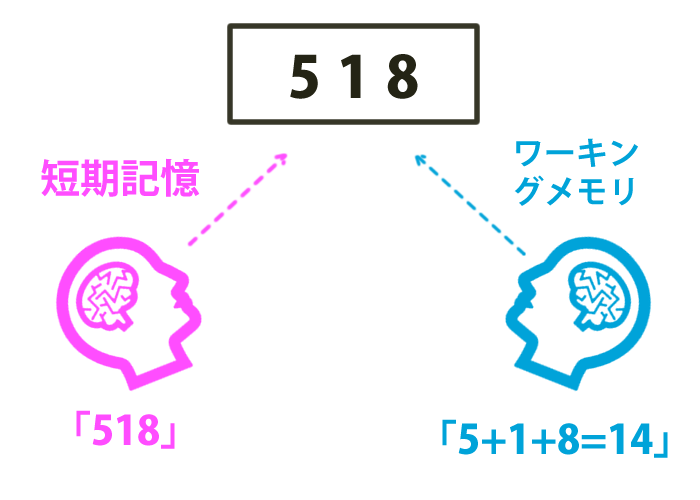

数字や単語、文字をただ一時的に頭にメモして覚えることを短期記憶といいました。

このメモした記憶を保持しながらそれらを使って脳が何かしらの情報処理(=作業)をすることがワーキングメモリです。

簡単に例を出しますと

保持(短期記憶) → 漢字の読みと意味を覚える

保持+処理(ワーキングメモリ) → 漢字の読みと意味を覚えながら文章を読み進めて文の内容を理解する

保持(短期記憶) → 九九を暗唱する

保持+処理(ワーキングメモリ) → 四則計算をする(+−より×÷が先、カッコが先、などに注意しながら計算する)

といったことが挙げられます。

もう少し具体的にみていきましょう。

短期記憶

私「今から言う数字を覚えてねー。いくよ。5.1.8.3.2.9」

あなた→5.1.8.3.2.9.という数列を覚える。

ワーキングメモリ

私「今から言う数字を覚えてねー。いくよ。5.1.8.3.2.9」

私「では覚えた数列を反対から言ってください」

私「では覚えた数列を前から順番に足してください。」

私「では覚えた数列を一つ飛ばしで言ってみてください

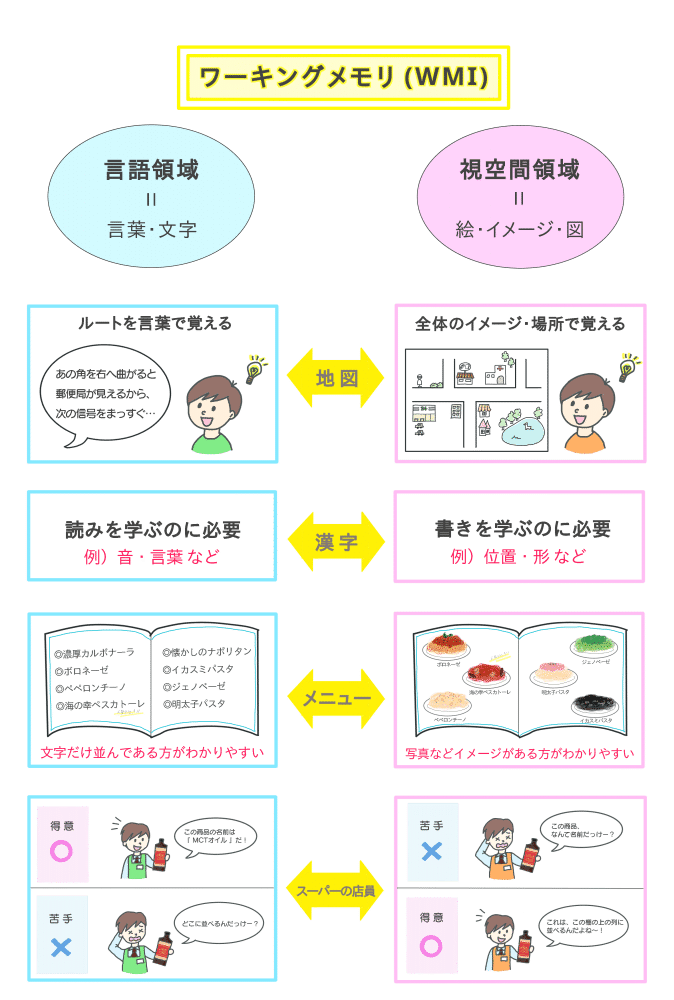

このようにワーキングメモリは短期記憶を使って作業をしていくイメージです。ですのでワーキングメモリは別名作業記憶ともいいますが、『記憶』というよりは『処理能力』と考えるほうが理解しやすいでしょう。またこのワーキングメモリには「言語性ワーキングメモリ」と「視空間ワーキングメモリ」のいう2つの種類が存在します。

2種類のワーキングメモリ

- 言語性:音声情報を一時的に記憶し処理する力

- 視空間性:視覚情報を一時的に記憶し処理する力

言語性のワーキングメモリが弱いと「文章を読む、作文などが苦手」になり、視空間性ワーキングメモリが弱いと「文字を書くのが苦手」になる傾向があります。

言語性ワーキングメモリ

九九を言葉にしながら「さんごじゅうご、さぶろくじゅうはち、、、」と覚えたり、漢字の読みを覚えたり、順序だてて説明したり、日記や作文を書いたり、、、といった学習はこの「言語性ワーキングメモリ」が大きく影響してきます。

視空間ワーキングメモリ

漢字の部首を正しい形で正しい位置にバランスよく書けたり、地図を見ながら場所を説明したり、図形問題や文章題を解いたり、、、といった学習はこの「視空間ワーキングメモリ」が大きく影響してきます。

勉強はIQよりワーキングメモリ?

ここが最も重要な話になります。

発達障害児にはこのワーキングメモリが低いために勉強が苦手な子供がたくさんいます。言語理解や知覚推理はそこまで低くないけどワーキングメモリだけが他の項目よりも低いケースがよくみられます。そういう子供の場合、テストで点数が取れる取れない以前の、集団での学習環境で様々な困難に遭遇してしまいます。

例)聞いた話の情報をうまく処理できないなどの問題が生じます。

例えば学校の教室での算数の授業での一場面。先生が「はい、ではドリルは閉じてください。そして今から教科書の18ページの問題2のかっこ1を解いてみてくださーい。終わった人はかっこ2は飛ばして次の問題3をやってみてねー。はい、スタート!」と言いました。

算数が得意不得意の前に、ワーキングメモリが低いと先生の話した言葉(情報)がうまく処理できず、「ドリル」「教科書」「18」「問題2」「かっこ1」「かっこ2」「問題3」のどれかを忘れたりゴチャゴチャになったりします。そして(えーと、、教科書18ページの、あれ?問題1だっけ?2だっけ?どっちのかっこ何番をやるって言ったっけ?みんなどうしてるんだろ、、、)と混乱し、みんながどうしてるかキョロキョロしたり、間違えたまま問題1をやろうとしたりしてしまいます。

先生からは、「キョロキョロして落ち着きがない」「授業に集中できていない」「人の話をちゃんと聞けない」と思われてしまうこともあります。

人の話だけではなく、例えば算数の筆算や文章題でも、繰り上がる数を小さく書いて、その書いた数を後で足すことを忘れたり、文章題で始めのほうに出てきた言葉を忘れたりもします。

複数の作業を同時並行で進めていく中で、優先順位を決めてミスのない手順で作業を完遂することがとても困難だったりもします。

そうすると、学校生活でプリントやワークをなくしたり、ケアレスミスを繰り返したりしてしまうことにもなります。

日常生活でも、例えばおつりの計算をしたり、人の話を聞いたりするときも、ワーキングメモリが低いと相手の誤解を招くこともでてきます。

そして、このワーキングメモリが低いと勉強に遅れが生じることも最近の研究で明らかになってきました。(以前はIQの数値が高いと勉強が出来る、IQが低いと勉強が出来ない、という考え方が一般的でしたが、現在では勉強はIQよりワーキングメモリが大きく関与していると様々な研究でわかるようになってきました)

ワーキングメモリを鍛えるには?

ではこのワーキングメモリを鍛えるにはどうすればいいかについてお話いたします。

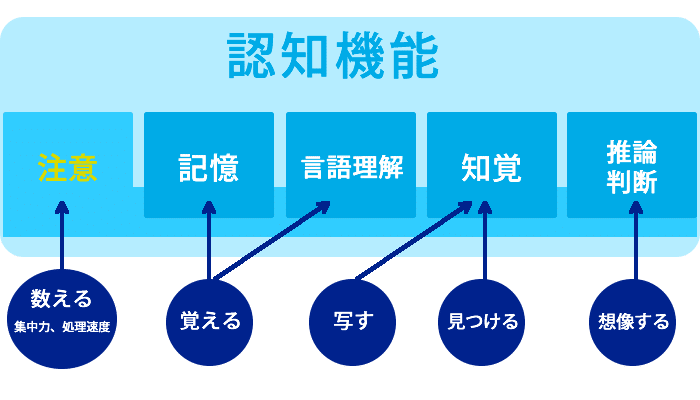

ワーキングメモリを鍛えるには、脳の認知機能を高めるためのトレーニングをすることです。トレーニングには、様々な種類やレベルがあります。

何かを数えたり、探したり、見つけたり、写したり、想像したり、まとめたり、比べたり、消したり、を目や耳や手を使って処理していくことで認知機能を強化することができます。(そういった教材やアイデアは普段のわたしたちプロ家庭教師の指導でも活用しています)

認知機能は学習能力の土台

短期記憶を長期記憶に変換していく方法を身につけさせ、ワーキングメモリを高めていけば、発達障害やグレーゾーンの子供でも勉強に自信が持てるようになるはずです。

ここまで、短期記憶とワーキングメモリについてお話させていただきました。勉強にはワーキングメモリがとても大切なんだということが少しでも伝われば幸いです。

そしてワーキングメモリを鍛えれば勉強面でも効果が出ることもおわかりいただけたかと思います。

ただし、認知機能は学習能力の土台となるものなので、これら認知機能を鍛えることは「算数の文章題や図形が解けるようになった」「国語の漢字が書けるようになった」といった科目の学力に直接影響が及ぶものではありません。スポーツで例えると腕立てやスクワット、体幹トレーニングといった基礎体力向上と同じです。これらを鍛えたからといって卓球のスマッシュや水泳のクロールが上達するわけではありませんが、体を動かすためには基礎体力は大切です。逆にいえば脳の認知機能を高めてワーキングメモリを鍛えることは学習能力の基礎となりますので、お子様の年齢関係なく(幼児~中学生、高校生でも出来ます!)実践していってもらいたいと思います。

最後に、「長期記憶と短期記憶」についても触れておきます。

〜長期記憶と短期記憶〜

長期記憶とは

何かを見たり聞いたりした時、脳は一時的、短期的に記憶をします。

短期記憶が長期記憶になるとは、脳がその情報が重要かどうかを判断して重要だー!となれば短期記憶が長期記憶の貯蔵庫へと移ります。

その重要だー!と判断する一つの指標に『頻度』が大きく関わっています。つまり短期記憶をしたあと繰り返しその同じ情報が入ってくると脳は(あ、この情報は大切なんだな)と認識するようになり、長期的に記憶するようになります。

これは勉強でも同じで、何かを暗記したいときには、短期記憶を長期記憶に意識的に変換していくことがポイントになるわけです。

繰り返し脳を刺激して重要な情報だと思わせる。そうすることでテストでも点数が取れるようになります。

短期記憶を長期記憶に変換していく方法

脳に重要な情報だと思わせるための短期記憶を長期記憶に変換していく方法は、大きく分けて2つあります。

①意味記憶

意味記憶とは、国語だと漢字の読み書き、言葉の意味、算数だと数式といった知識の記憶をさします。 意味記憶の特徴としては、情報を長期記憶に貯蔵するためには、意識して覚えようとしないと覚えられないことです。体験を通してではなく学習により獲得されたものが意味記憶になります。「〜さんは記憶力が良い」という場合、この意味記憶のことを指しています。人間は幼少期にはこの意味記憶が非常に優れていて、いろんなことを吸収して覚えていきます。しかし中学生あたりからは次第に意味記憶が弱くなっていきます。ですので学習面においては次のエピソード記憶がより重要になってきます。

②エピソード記憶

いつ、どこで、誰と〜をした。こうした体験したことによる記憶をエピソード記憶といいます。それが特別なことであればあるほど、記憶に残るイベントとして保存されます。

例えば運動会や修学旅行、家族旅行や好きな歌手のライブといった大きなイベントはもちろん、日常のなかにも「あ、この単語は確か先生が〜の話をしてた時に出てきたやつだ」「これは前に友達と絵を描き合って爆笑したときに出てきた人物だ」とエピソードとして残るものもあります。

また、ストーリーやテンポを作ったりして、覚えたいことにこじつける方法もあります。その典型的な例が語呂合わせです。

◎エピソード記憶のポイント1

語呂合わせ!

◎エピソード記憶のポイント2

意味記憶を自分でエピソードに仕立て上げる。例えば図解や絵にして見せ合ったり友達にクイズを出してみるなど。

◎エピソード記憶のポイント3

友達や先生に解説をしてみる、自分で自分に解説をしてみる

「発達障害でも伸びる!」体験授業

プロ家庭教師のジャンプでは発達障害(学習障害やADHD、自閉スペクトラムなど)を抱えた生徒さんのための体験授業を行っています。ワーキングメモリが低く学習成果がでないとお悩みの方は是非ご相談ください。

必見! 発達障害ブログ

- 発達障害と特別支援学級(高田先生)

- 発達障害と中学受験(高田先生)

- 中学受験「偏差値50」2科目か4科目か(高田先生)

- 中学受験「偏差値40台」応用問題(仲間先生)

- 中学受験『算数の計算ミスは致命傷になる』(高田先生)

- 発達障害と漢字の覚え方(今泉先生)

- 発達障害と英単語の覚え方(高田先生)

- 勉強ができないのは発達障害のせい?(尾崎先生)

- 発達障害とWISC知能検査(今泉先生)

- ワーキングメモリと勉強(高田先生)

- 発達障害と志望校選び(鎌田先生)

- 発達障害とカラーテスト(深澤先生)

- 発達障害と白黒思考(岡田先生)

- 発達障害と小学生の算数(儘田先生)

- 発達障害と小テスト(山中先生)

- 発達障害と親の言葉(高野先生)

- 発達障害と不登校(島田先生)

- パズルで簡単!楽しく身につく漢字学習指導法(鎌田先生)

- 発達障害と漢字の必要性(高田先生)

- 発達障害とケアレスミス(儘田先生)

- 漢字を覚えられないのはなぜ?(田中先生)